育儿书里教我们要温柔而坚定,要共情,要非暴力沟通。可现实中,当孩子们把玩具撒得满地、为小事争吵不休、或对我们的建议充耳不闻时,我们依然会瞬间破防,将所有技巧抛诸脑后。

对于我这样一个高敏感孩子的妈妈来说,这种理论与现实的割裂,曾是实践中最大的难点。

直到最近,我才真正触达了这个问题的内核。我想先分享两个故事。

故事一:体操课上的“旁观者”

我家老大五岁前没上过任何兴趣班。回到美国后,听说很多女孩喜欢体操,我便带她去试课。场馆二楼有看台,能清楚观察孩子上课。

起初一个月一切顺利,后来我却越看越难受。举个例子,老师放了五个垫子让孩子们练习侧手翻,每个孩子都在自己的垫子上努力,唯独我的女儿,总是悠闲地坐在那里,直到老师走到身边亲自辅导,她才开始练习。每节课,她几乎有一半时间都在“摆烂”。

我熟知所有育儿理论,没有骂她,而是尝试用“我观察到…”的句式与她沟通,问她如何才能更投入。她是个高敏感的孩子,立刻捕捉到我话语背后隐藏的不认可,用尖叫声回应我。很快,我也失控了。

那时我以为,孩子的高敏感是育儿技巧失效的原因。直到第二个故事,我才发现,其实是我自己内心的“裂痕”在作祟。

故事二:写写画画中的“错别字”

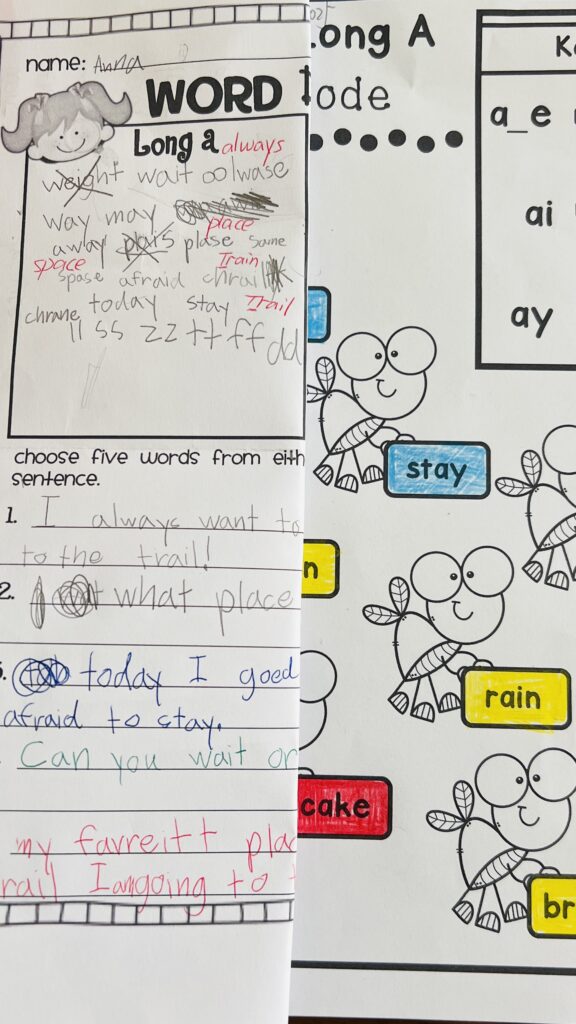

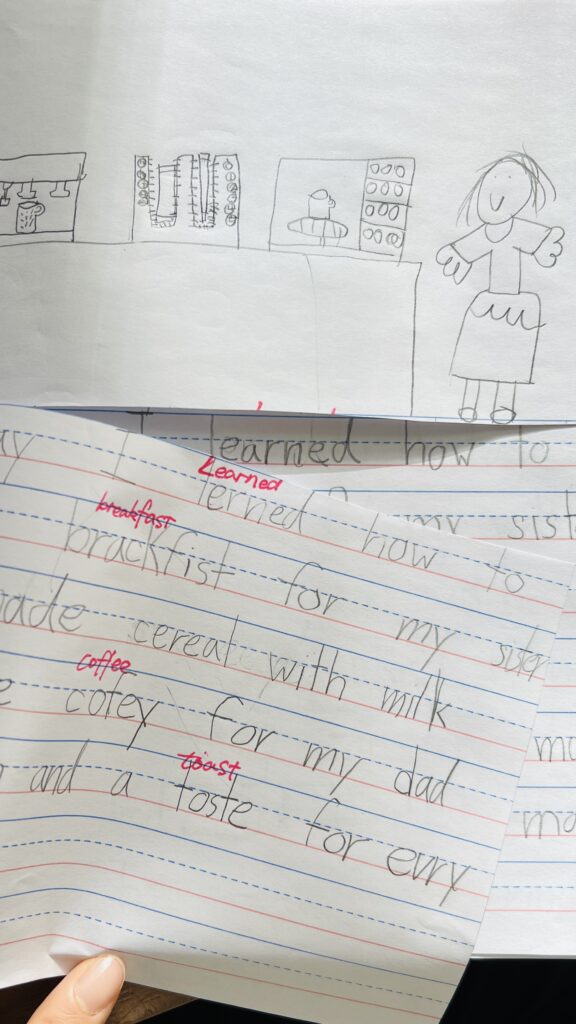

老大现在七岁,上二年级,酷爱写写画画。但一页日记里,能找出十个拼写错误,连“Monkey bar”都会写成“Monkee”。

起初,我在她的本子上用红笔写下正确拼写,要求她抄写。她愤怒地把那页纸剪了下来。后来,我把错词做成字帖放在她桌上,她却从不触碰。

我观察到,她依然热爱创作,但每当我“纠错”,她眼中的光芒便会熄灭。她从不认为拼写错误阻碍了她的表达。那么,我为何如此焦虑?

我忽然意识到,问题或许不在她。人本是在混沌中学习的。若失去了写画这份热情,学会拼写又有何意义?我将拼写拆分出来单独练习,本质上是在追求“效率”——这既是我童年经历的烙印,也是现行教育体系的模式。

当我将问题重新定义为“如何在保护她创作热情的同时,提供适度帮助”时,答案浮现了:尊重儿童发展规律。现在,我们每周只练习一个发音的拼写规则,同时继续写写画画,慢慢地进步。

表层技巧,撑不起一场情绪的风暴

原来,我只学会了表层的育儿技巧,试图以此来维持行为的稳定。这就像在一所没有地基的房子上进行豪华装修,微风细雨尚可支撑,一旦遇到真正的风雨——比如孩子的激烈反抗或未来的升学压力——整座房子便会剧烈摇晃。

而后来在拼写故事中,我能更自然地运用技巧,正是因为我过去通过和孩子的互动,不自觉地为自己的房子“打了地基”。

如何为自己建造“心理地基”?

这个过程的发生,源于三个步骤:

- 孩子是镜子,照见我们的裂痕

孩子的行为(上课摆烂、拼写错误)像一面明镜,清晰地映照出我们自身“地基”的裂痕——那些深藏的不安全感、对失控的恐惧、对完美的执念。它们大多源于我们自己的童年或着我们时代的裂痕的投射。 - 反思是工具,启动修复工程

当我们自问:“我为什么如此生气/焦虑?这到底是谁的问题?”时,便启动了关键的修复工程。这个反思的过程,就是调用元认知(系统二),去审视我们自动化的情绪反应(系统一)。

【参考《思考,快与慢》一书,

系统一(快速思考): 自动化、直觉式、快速、凭情绪/感觉做判断。

系统二(慢速思考) 特点: 需要有意识的努力、需要集中注意力、逻辑性和理性。】 - 重建地基,用新经验覆盖旧程序

通过反思,我们识破了那套在无意识中驱动我们的“默认剧本”。它可能来自我们童年的经历,也可能来自现代教育体系中那套追求效率、标准化的机械逻辑——正如将拼写从生动的写作中剥离出来单独练习一样(更为突出的是阅读被单独拿出来练习)。然而,一旦我们通过觉察之光看清了这本“剧本”,我们便不再仅仅是被迫念台词的演员。我们夺回了导演的身份,获得了依据自身价值,重写剧本的权力。我们可以审视每一个冲突:我此刻的反应,是在服务于一个僵化的系统,还是在滋养一个鲜活的生命?我不再需要在我母亲的剧本、或社会的剧本里机械地扮演角色。我可以停下来,像一个真正的创作者那样思考:根据我内心最珍视的价值——保护热情、鼓励表达、培养韧性——这场戏,应该如何被重新导演?每一次这样的选择,都是一次将钢筋打入地下的过程。

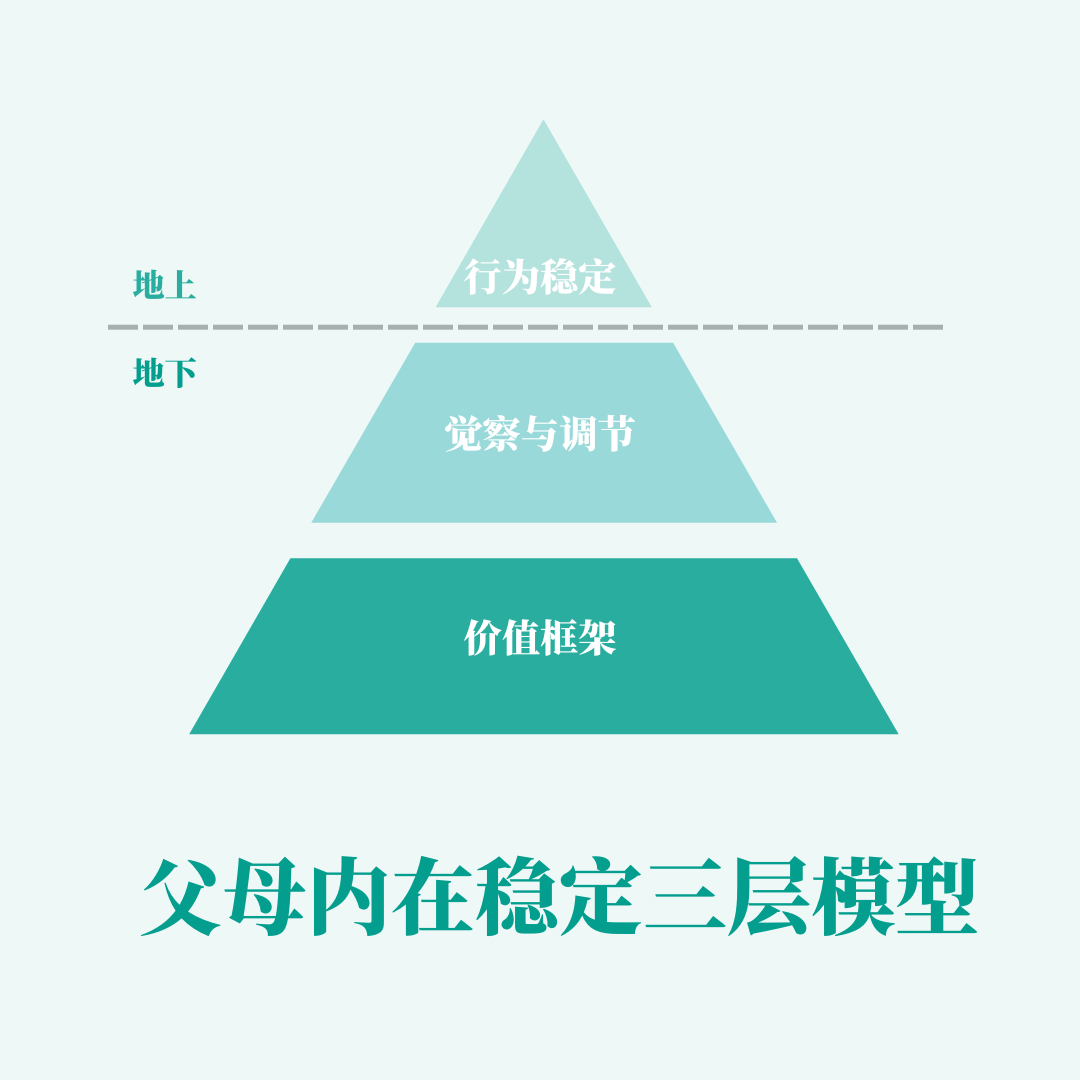

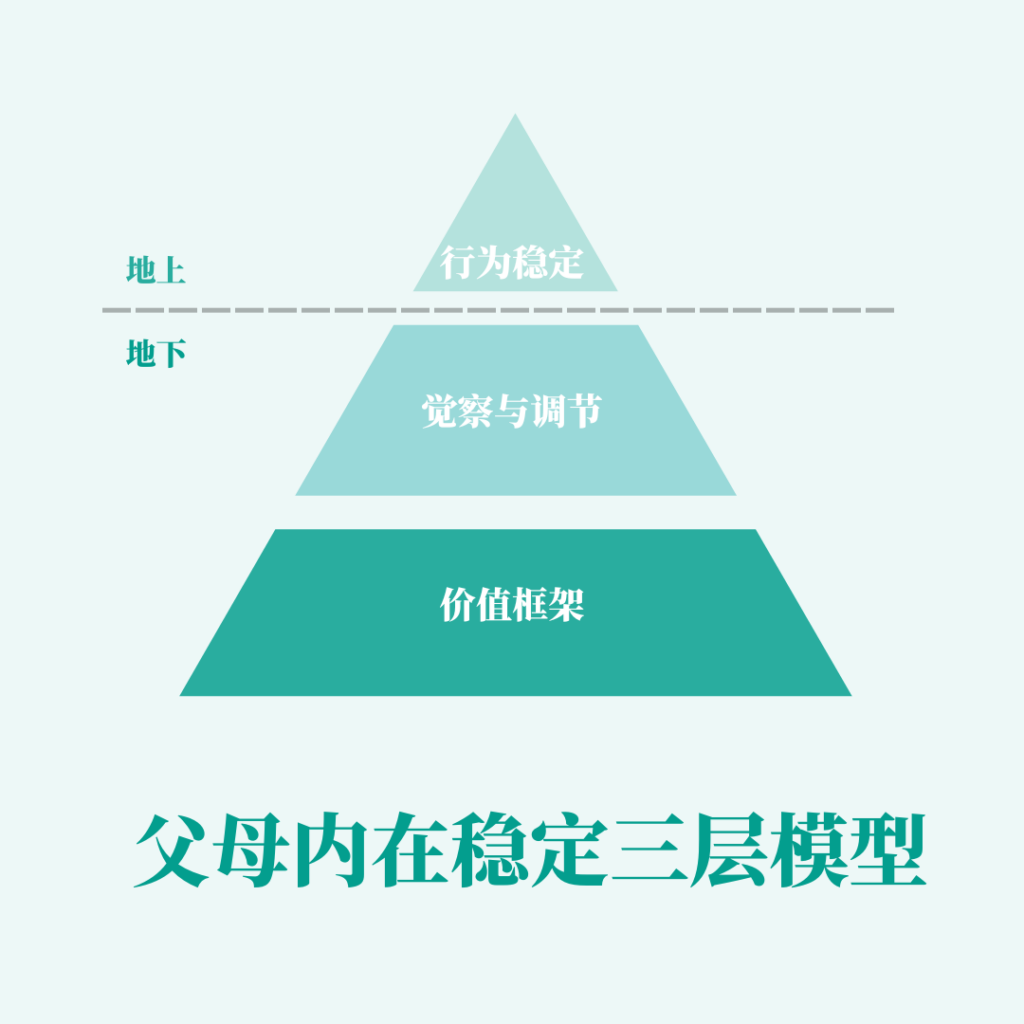

这个过程,可以总结为一个 “父母内在稳定三层模型” :

- 顶层(行为稳定): 我们能看到的外在表现——温柔、坚定、共情,是内在稳定的自然流露。

- 中层(觉察与调控): 元认知能力。如同房子的承重结构与抗震系统,负责在“地震”(情绪风暴)时保持稳定。

- 底层(价值框架): 人生的意义和价值排序。什么才是真正重要的?(如“保护热情比纠正错误更重要”)

回头看,我终于明白。育儿的修行,不是一个向外学习“装修技巧”的过程,而是一个向内夯实“心理地基”的旅程。

当我们只盯着顶层的“行为稳定”时,会感到无力与挫败。但当我们沉下心来,优先构建底层的价值框架(什么对我和孩子真正重要?),并不断练习中层的觉察与调控(我为何被触发?),顶层的“温柔而坚定”才会如同呼吸一般自然流露。

下一次,当孩子再次触碰你的情绪按钮时,不妨把它当作一次“打地基”的机会——

因为真正稳固的爱,不在技巧,而在地基。

而那份地基,正是你给孩子最好的安全感。